| 特集 | リハビリテーションにおける電子カルテ |

リハビリテーションと電子カルテがもたらす医療連携

浜松医科大学医学部附属病院医療情報部 木村 通男

1.はじめに―電子カルテは何をリハビリテーションにもたらすか―

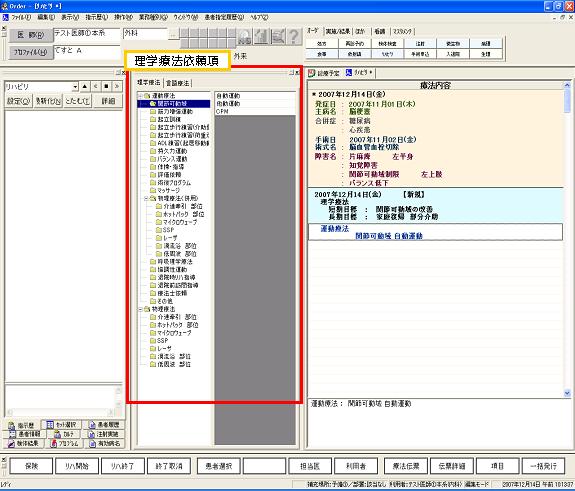

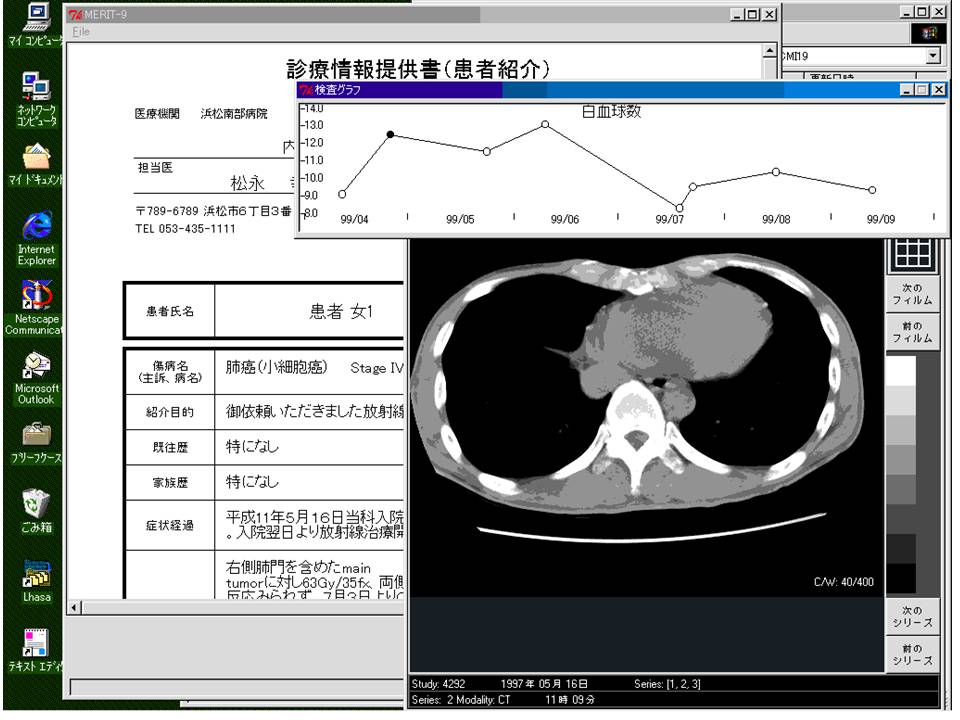

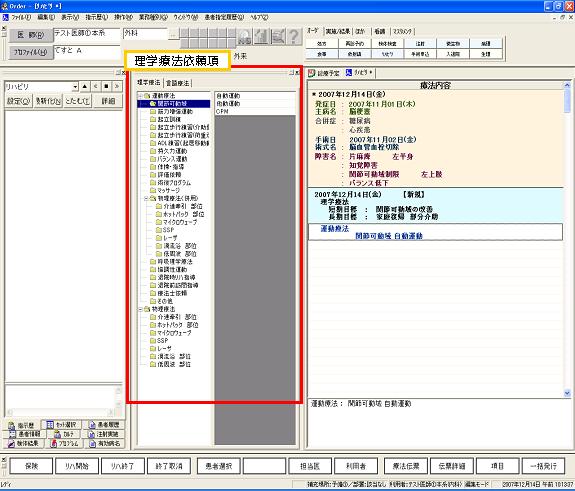

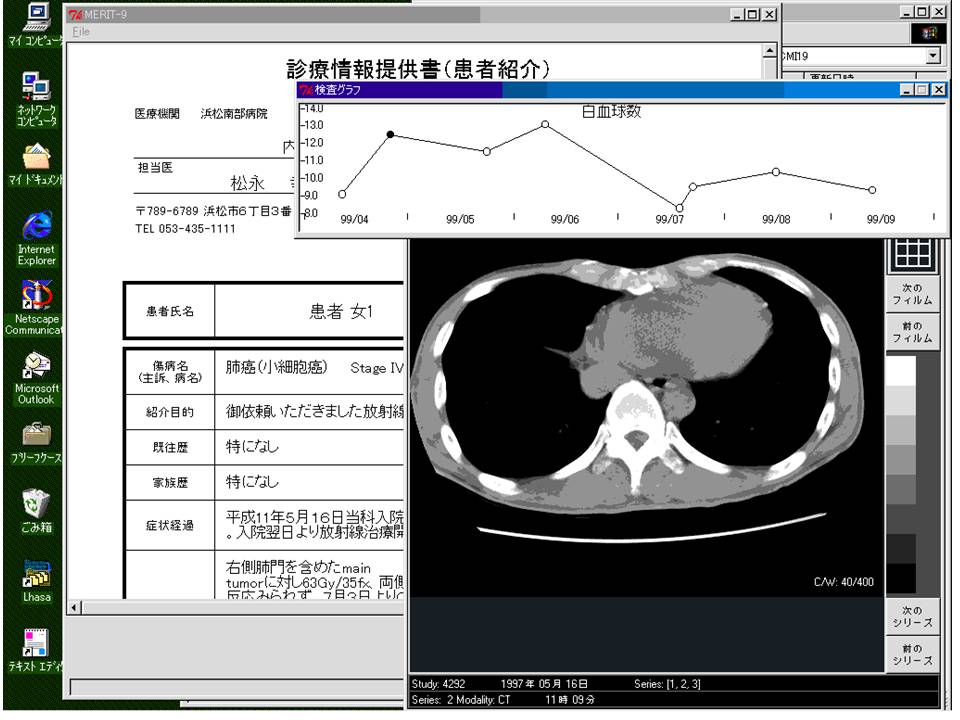

医療のIT(情報技術)化は、情報の連携を推進する。電子カルテ以前から、オーダシステム導入により、リハビリテーション(以下、リハ)部門でも、紙カルテが届くのを待たずに、画像や検査結果などを参照することができるようになった。(図1、2)

次いで、いわゆるペーパーレス電子カルテを導入すると、検査結果、処方、画像だけでなく、所見、看護記録までも参照することができるようになった。逆の言い方をすれば、電子カルテ導入病院ではなくても、CT、MRI 画像などはリハの現場でカルテを待たずに見える可能性が高い、ということである。

さて次は、施設間連携である。患者がフィルムなどを持ち歩くのではなく、CD にすれば、より多い情報を他施設から得てリハの診療を行うことができる。紹介状は文書形式の電子的標準化が進んでいるが、これに地域連携パスや、リハ依頼書などを含められることが期待される。またこの方法は、簡便であり、管理だ返却だの手間が減る。但し、そのためにはデータの形式が標準的である必要がある。

本稿では、まず最近用いられるEHR(Electronic Health Record)という言葉の意味から入り、医療安全と電子カルテ、「電子カルテ2008 年問題」、ペーパーレス記述について、などの最近の電子カルテ関連のトピックスに触れ、連携型電子カルテの実例としての静岡県版電子カルテの紹介を、このシステムを用いた厚生労働省の全国展開事業計画の紹介とともに行う。

|

|

| 図1 病院情報システムのリハオーダ(写真提供:SBS 情報システム) | 図2病院情報システムでの画像等の参照 |

2.電子カルテ、EHR の定義― 「電子カルテ」は学術用語ではない―

「電子カルテはすべてを解決してくれる」という初期のナイーブな夢は、数多くの先行導入病院から漏れ伝えられる悲鳴や不満によって脆くも消え去り、電子カルテ導入補助も過去のものとなった今、電子カルテは見直し期に入ったと言えよう。従って今こそ、初期に喧伝された、患者サービスの向上、臨床支援データの提供、経営指標の提供、物流の最適化、といった事柄の、冷静な評価が求められている。つまり、それぞれの病院の置かれた状況で、何が可能で、何が期待できるかを明確にすることが重要である1)。

電子カルテそのものの定義については、慣例的にはペーパーレス医療情報システムを示すことが多いが、療情報学会(http://www.jami.jp/)によるもの2)、保健医療福祉情報システム工業会(http://www.jahis.jp/)によるものなども出ている。前者はペーパーレスであるかどうかよりも、オーダ種が多く、データが迅速に参照でき、患者説明に寄与するなどといった機能が大事であるとしている。

筆者は今まで事ある毎に、この日本医療情報学会の定義に基づき、「電子カルテ=ペーパーレス」ではないことを主張してきた。従って後述の静岡県版プロジェクトについても、ペーパーレスは前提ではないが、ためらうことなく電子カルテという言葉を用いた。(本稿これ以後も「電子カルテ」という言葉を使うが、筆者の意図はこれである。) しかし、この言葉の慣例的意味、つまり「ペーパーレス所見記述による医療情報システム」の流布の広さの前に、誤解の解消には今や不毛を感じる。つまり「電子カルテ」という言葉は、範囲も、対象も、手法も、明確でないのである。この不明瞭さのため、個別の商談において売り手買い手の間でイメージの違いを生じ、グランドデザインのアクションプランの数値的目標(2006 年までに400 床以上の病院

で普及率60%)にすら、本末転倒な批判が向けられている。具体的には、電子カルテといえば、書類スペースが要らなくなるのみならず、経営データも出て、物流管理も行われ、注射時の安全確認も行われる、と病院側は考えたとしても、これらの実装には数十億かかるが、メーカ側の思惑では5 億の予算では、とても物流管理やバーコード安全確認機器までは含まない、といったイメージの違いである。

明確な定義を打ち出せなかった責任の一端は日本医療情報学会にもあり、副会長として力及ばざるを恥じている。しかしとにかく、「電子カルテ」は、学術用語でも、商取引用語でもなくなってしまった。範囲の定義のない学術用語はありえないし、商談を全うできない商取引用語など有害である。

ペーパーレスそのものが不適、不可能と思っているわけではない。情報の流れが紙媒体から開放されることで、患者待ち時間の減少などは期待できる。全職員の情報入力や全文書のスキャンが徹底されれば、このメリットを受けることができる。気をつけたいのは、データがコンピュータに入ったからと言って、いろいろな情報がどんどん出てくるという幻想である。データは目的を持って収集されインフォメーションとなり、これを目的を持って分析してインテリジェンスとなる。後で有用な情報が得たいなら、データの形式、記述方法をしっかりと定める必要がある。例えば、患者の姓と名がつながって入力されれば、姓による検索が困難となる。外国人はどう扱えばいいのであろう? 検査結果のエクセルファイル「0231234, 20060525,

5E035, 34, 6, 40, U, F」を渡されて、これを検査結果データとしてデータベースに収容するには、どれが患者ID、日付、検査項目コード、結果、基準値、単位、ステータスかわからなければ無理である。これらを実現するのが、JLAC10などの標準コード、HL7 3)などの標準データ形式である。

気づいてみれば、「電子カルテ」などという言葉を使っている国は、日本だけになってしまっている。そもそも電子カルテの英語訳は何であろうか?

EMR(Electronic Medical Record)、などが考えられる。しかし今や、この言葉はほとんど議論に出てこない。今各国で、国家的プロジェクトとして議論されているものは、EHR( Electronic

Health Record)であり、施設内にとどまらず、患者中心に、施設間連携を前提とした医療情報システムである。大切な患者の情報を如何に扱うかがまず大事であり、そのために個々の施設がどのような情報システムを持つかは、それから引き算されて二次的に考えるべきものである。筆者は“EHR”に、「連携型保健医療情報システム」という訳を与えたい。「連携」は前提であり、「保健医療」とし「診療」としなかったのは、診療行為以外の、例えば介護情報、医事情報もまた大事な構成要素であるからであり、「生涯型」としないのは、生涯データベースとするかどうかは患者(国民)本人が決めることで、前提ではないからである。

3.電子カルテは医療安全に寄与するか?

|

|

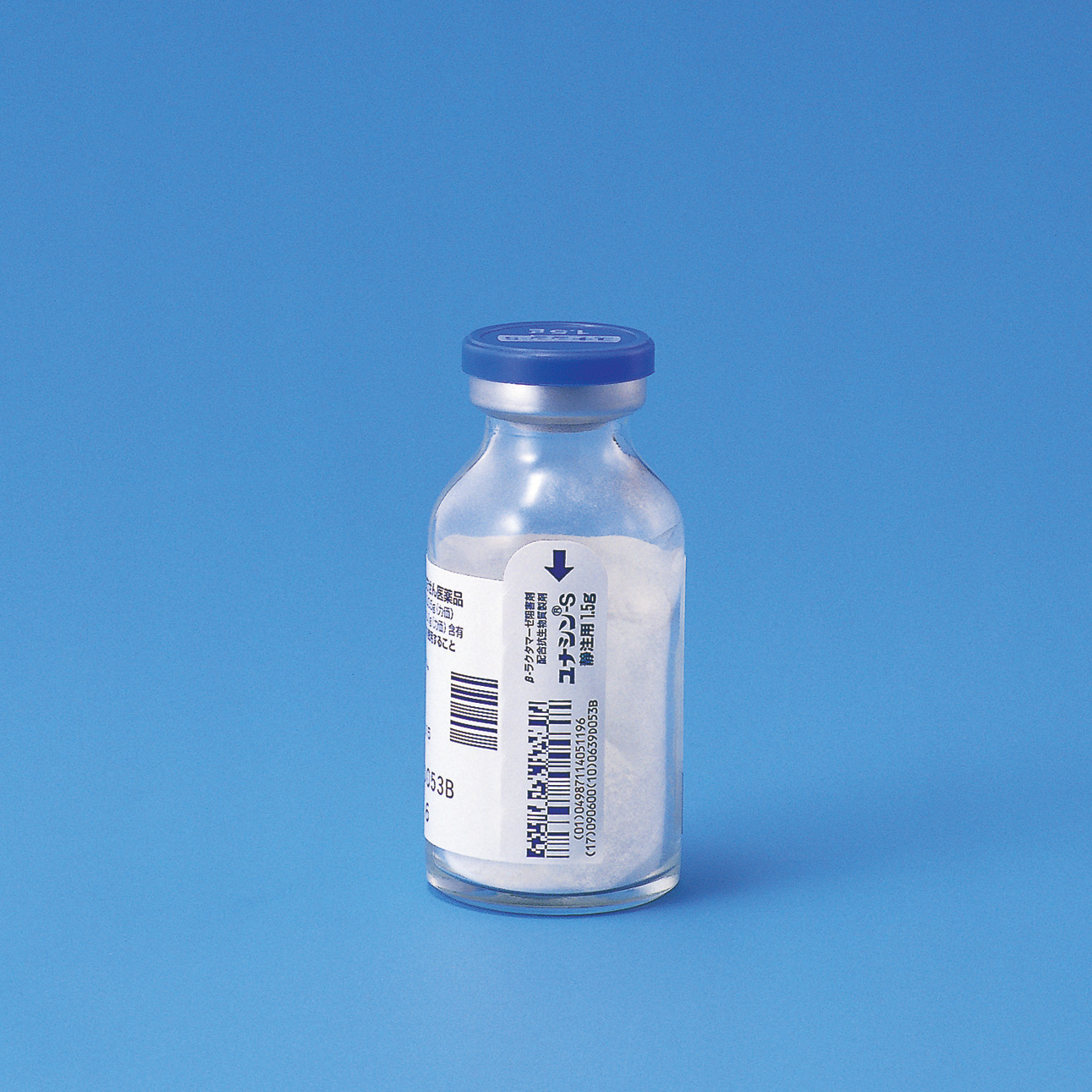

| 図3 PDA によるバーコードの読み取り | 図4 ボトル個装の2 次元バーコードの厚生労働省案の例(写真提供:ファイザー(株)) |

図3 は指示書のバーコードをPDA(ハンディ情報端末)で読み、指示通りか確認している様子である。もちろんこれにより取り違いはかなり防止される。しかしこの方法によるリスクは何であろうか?

・オーダが変更され、紙の指示書との食い違いがある場合

紙の指示書とオーダシステムデータとどちらを「正本」とするか、という問題である。折衷案は危険である。しかしオーダシステムのデータを正本とする場合、情報システムがダウンしないということが求められ、設備への投資は当然高額になる。

・ そもそも貼り間違いがある場合

図3のように人手によって貼られた物は、貼り間違いの可能性が高い。目視はやはり必要であり、情報システムを過度に信頼し、安全の確認を怠ってはいけない。

最近の動きとして、図4 に見るような、薬剤個別(シート単位、アンプル単位)に2 次元バーコードが標準化されようとしていることを挙げたい。今までも箱単位ではJAN コードなど流通用のコードが印刷されていたが、医療では生物由来製剤などでトレーサビリティが求められ、ロット番号や有効期限なども必要であり、今までのバーコードでは小さい薬剤・医療材料個別には印刷できなかった。(コンビニでは賞味期限切れのチェックがレジでなされている。あれは各チェーン独自のコードを更に貼っているためである。)

しかし、厚生労働省医薬食品局の委員会での検討が進み、ようやく標準形式が定められることになった。今まで先進的な施設では、自前でバーコードを貼り付けていたが、その貼り付けコストや、貼り間違いの問題点が指摘されていた。今後はメーカが責任を持って印刷することが期待されるので、物流と現場での安全確認のためのこのバーコード利用は広く普及すると思われる。但し、最近は電子タグを付ける話が国際的に進んでいる。

4.電子カルテ2008年問題

2002 年、03 年に厚生労働省は半額補助を行った。この時電子カルテシステムを導入した施設が、リプレース時期を迎えるのが2008 年ごろからである。

最大の問題は、電子カルテの所見や看護記録の記載に関しては、標準的データ形式がないため、もしメーカを替えようとすると、莫大なデータ移行費用がかかる、という点である。画像はDICOM 規格、検査結果や処方はHL7規格といった標準的データ形式があるため、これらのデータはメーカを替えても安価に移行できる。しかし所見や看護記録の記述は各メーカによって詳しさが異なるため、完全な移行が困難である。これについては、J-MIX という、電子カルテのタグ項目名の標準表記、という規格がすでにMEDIS-DC((財)医療情報システム開発センター)によって4 年前にできており、これに従った詳細度であれば、異機種間の移行が

可能となる。具体的には、「初診時神経学的所見」「○月○日の××科△△先生の所見」といったレベルである。ただ、文章として読める、というレベルであり、「Babinski 反射(+)」といった検索はできない。今後は電子カルテシステム導入に当たっては、導入するシステムを使い終わるとき、どのようにデータを掃き出すか、ということを考え、上記のような標準的掃き出しができることをチェックすべきである。

もう一つの問題は、各施設とも、当初使いにくい電子カルテシステムを、あれこれ注文をつけて、費用を払い、各施設の運用に合うように改善してきたと思われるが、そういった改良が、同じメーカでも最新バージョンに反映されているかと期待しても、実は入っていないことが多い、という点である。となると、また費用をかけて各施設用に改善する必要がある。この理由は、実は細かい運用(例えば、誰が混注するか、誰が検体を運ぶか、など)は、施設ごとに想像以上に異なっている、という点にある。これに対する即効性のある解決は見つからない。今後は病院ごとにその運用を、例えばUML 形式で記述し、どのような点に自施設の特徴があるかということを認識する必要があろう。

5.電子カルテのテンプレート記述

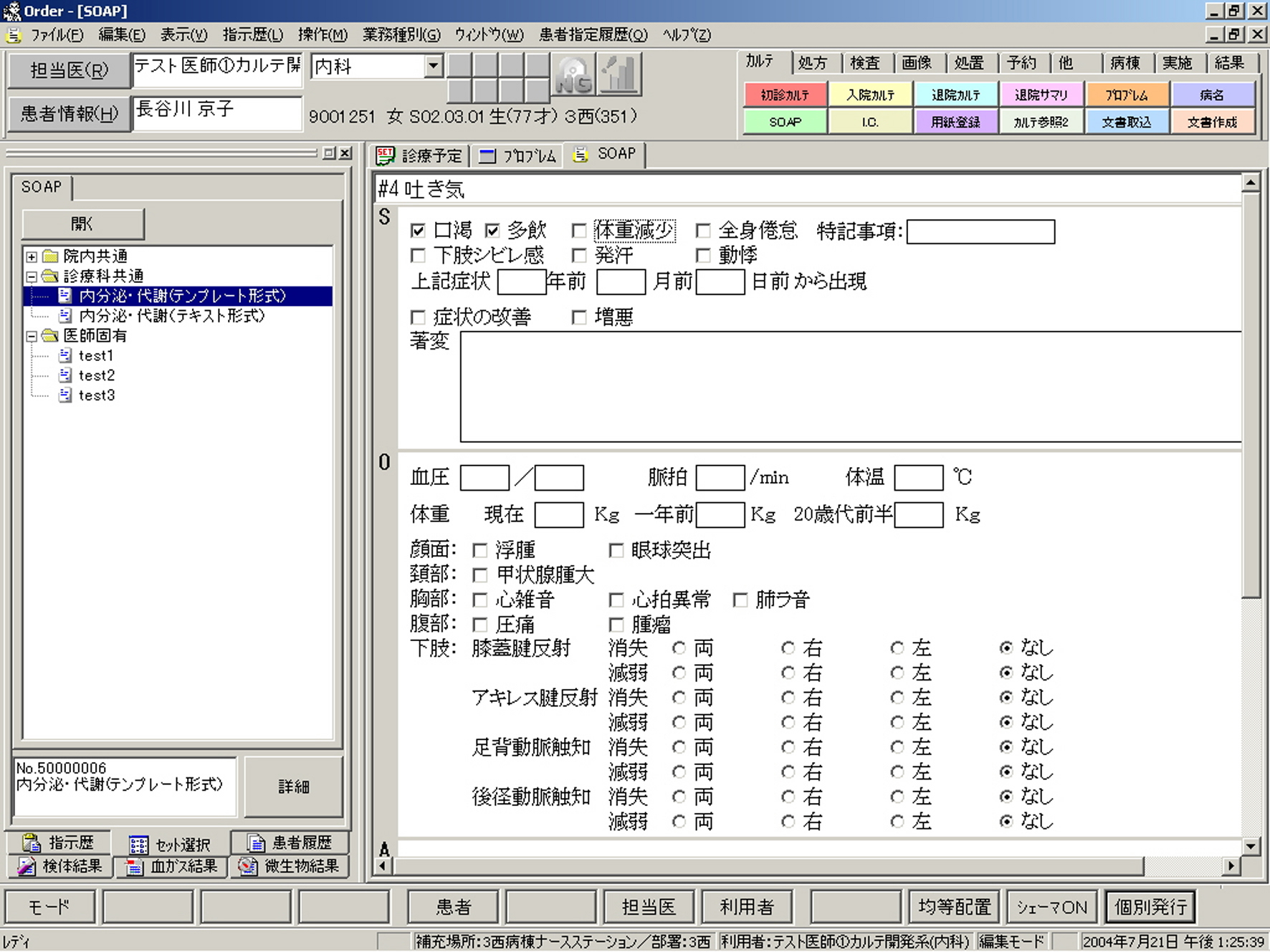

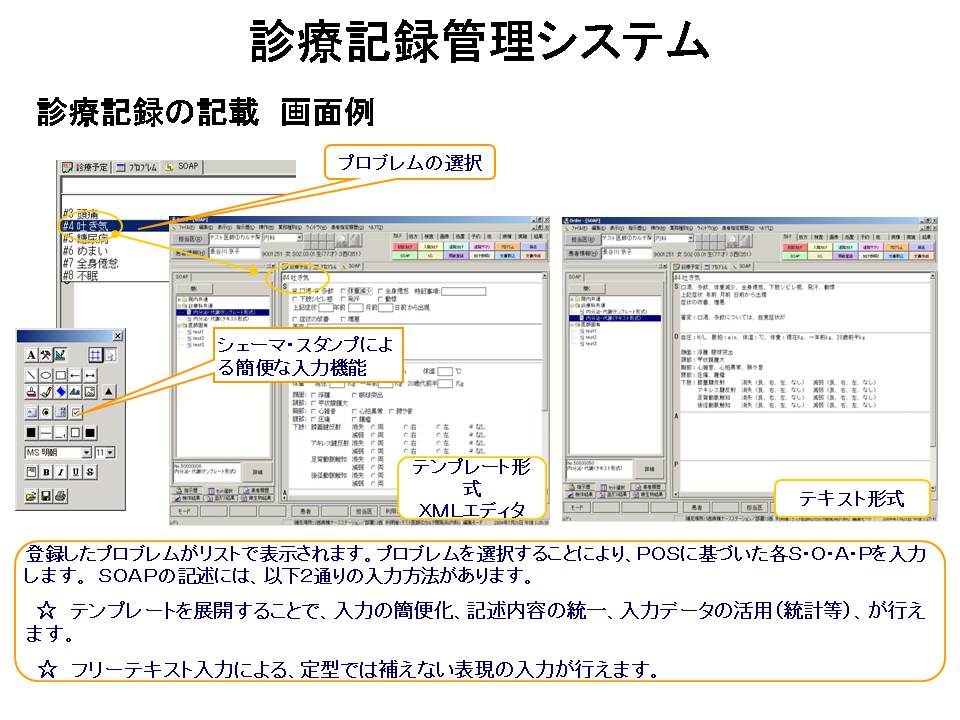

図5 は医師の所見記述用テンプレートの例である。いろいろなケースを聞いていると、折角作っても医師は所見記述にあまりテンプレートを使わず、キーボードで入力するケースが多い。なぜならテンプレートでは十分に記述した気になれないばかりでなく、キーボードで文章を入力する方が速くなるからである。従って、テンプレートを準備するより、よい医学辞書や、自分の作ったワープロ文書を切り貼りする機能を喜ぶ。

医師のテンプレートに対する姿勢について加言するなら、折角テンプレートを用いて時間をかけて入力しても、そのデータは後での検索の対象となるか、という点が重要である。検索できないのなら、早く記述できる方がよい、という判断があるのであろう。

|

| 図5 典型的な電子カルテによるテンプレート所見記述例 |

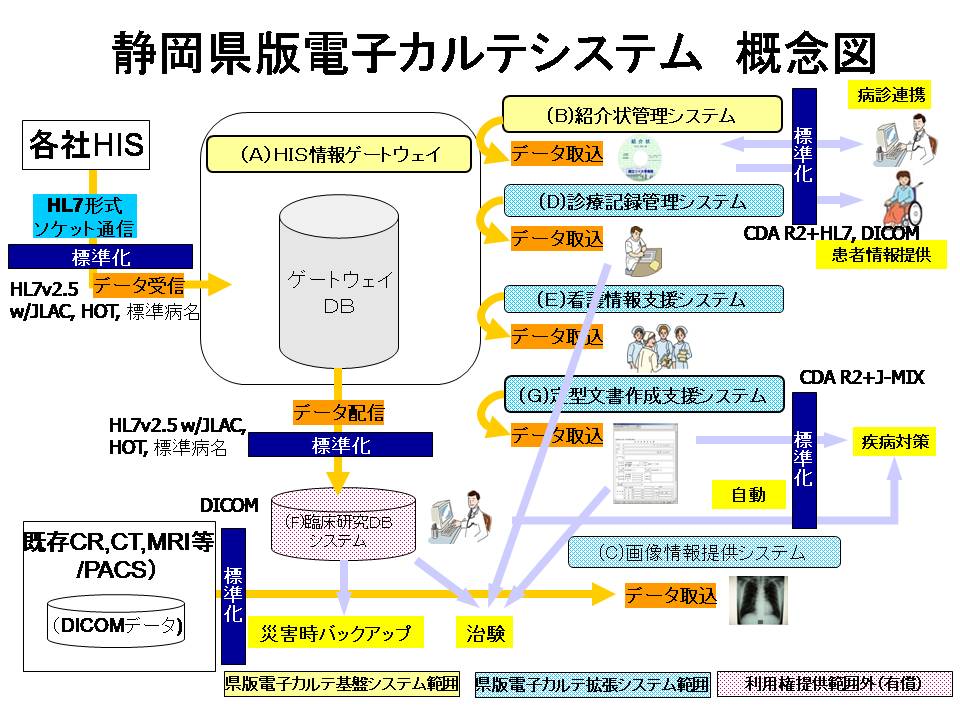

6.事例紹介:静岡県版電子カルテ

電子カルテの目的は、1)医療の安全、2)業務改善、3)施設間連携の推進、4)臨床研究・教育への寄与、5)データの可用性向上などであるが、先に述べた日本医療情報学会による電子カルテの定義は、必ずしもペーパーレスであることを求めていない。得られる機能と開発金額を考慮した場合、後三者は比較的安価に実現することができる。

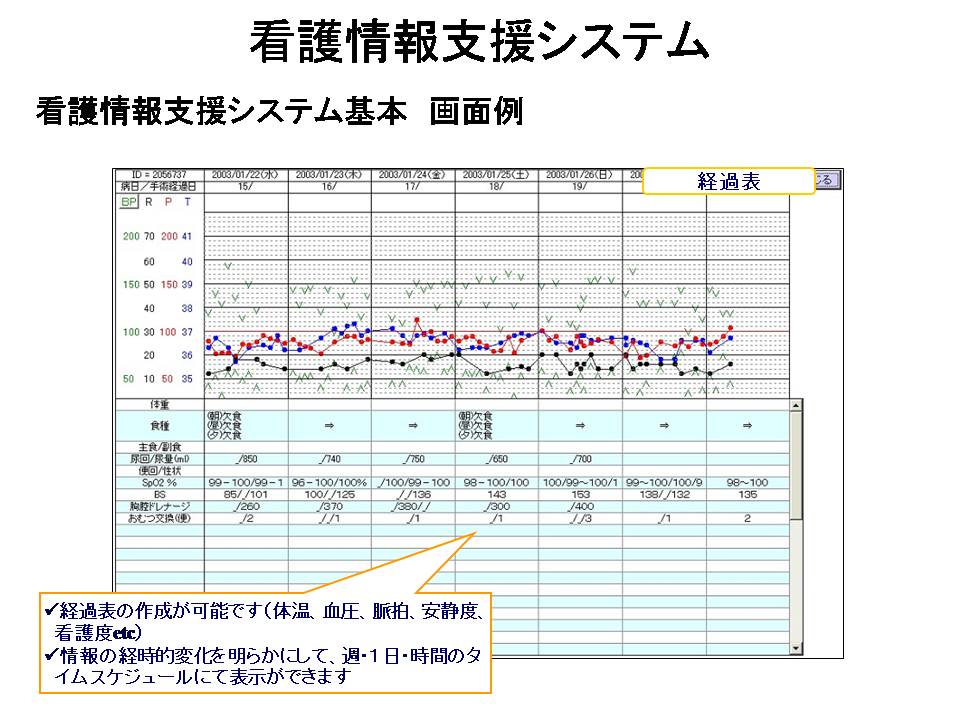

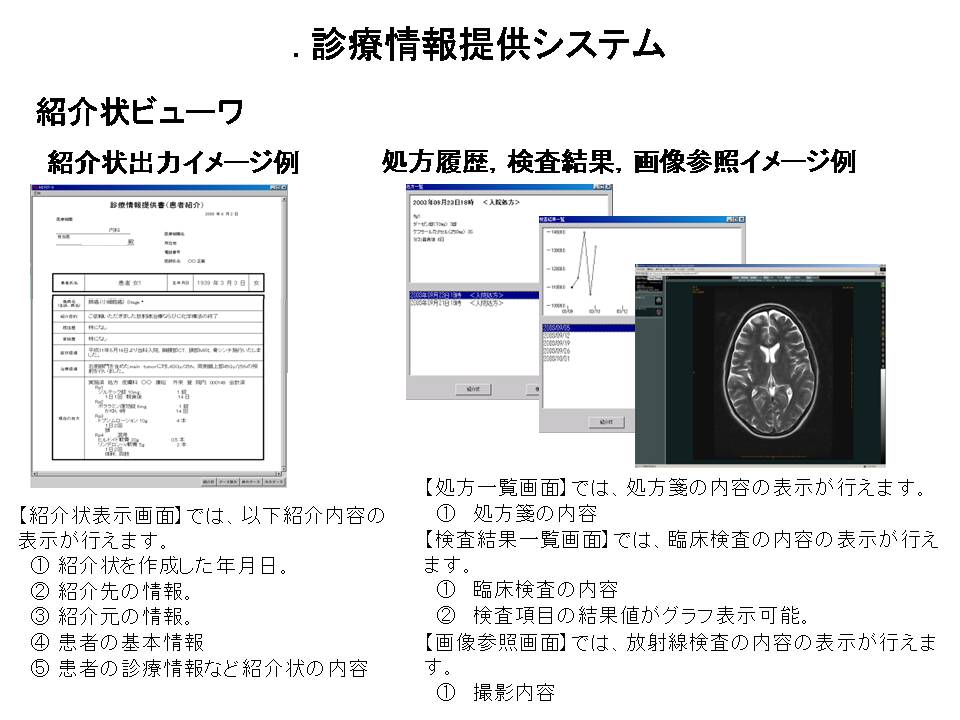

静岡県版電子カルテ4, 5)は、2004、05 年度静岡県予算で、これら3 者を実現する、多くの施設で共用できる部品を静岡県病院協会のプロジェクトとして開発した。公開入札による受注者は5 社JV(企業共同体)(富士通、NEC、SBS 情報システム、ソフトウエアサービス、NTT データ)であった。但し医事会計、オーダエントリは含まれず、これらについては別途の調達となる(図6)。具体的には、オーダ系からオーダ内容、検査結果、処方などを受け取るゲートウエイをはじめ、診療記録管理(いわゆるペーパーレス電子カルテ所見記述)(図7)、看護情報支援(図8)、PACS、臨床研究DB、紹介状管理(図9)、定型文書作成支援の機能が実現されている。

|  |

| 図6静岡県版電子カルテシステム:概念図 | 図7診療記録管理システム |

|

|

| 図8 看護情報支援システム | 図9 診療情報提供システム |

県下の各病院は、これらの中から必要と思うものを選択して、無料で利用することができる。従って診療記録管理を用いてのペーパーレス運用は必須ではない。但し紹介状管理については、施設間連携の和を広げるため、必須とした。

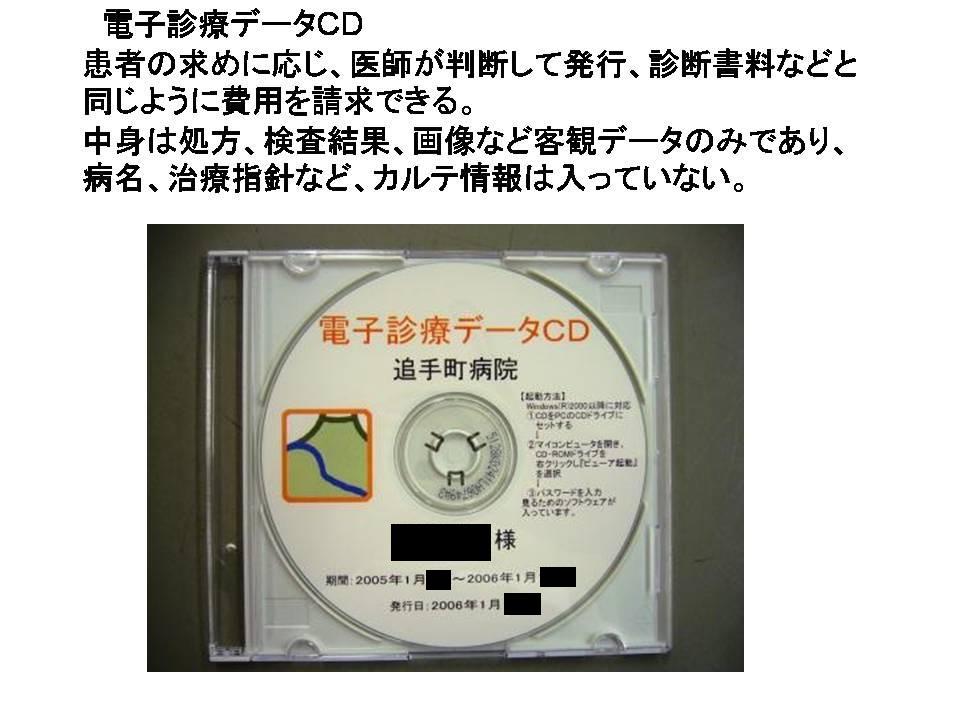

また、紹介状管理機能を用いて、患者の希望に応じて検査結果、処方内容をCD で渡すこともできる。このCDについて、診断書料などと同じように、例えば3,000 円など、病院の定める料金を徴収してよい、但し厚生労働省の標準的電子カルテ推進委員会最終報告書にある標準的データ形式によること6)、という通知が医政局から2006年6 月に出た7)。これがインセンティブとなって、標準規格準拠の医療ITシステムが普及することが期待されている。図10 はそのCD で、図11 はそれを広報するポスターの例である。

|

|

| 図10 電子診療データCD 患者の求めに応じ、医師が判断して発行、診断書料などと同じように費用を請求できる。中身は処方、検査結果、画像など客観データのみであり、病名、治療指針など、カルテ情報は入っていない。 | 図11 患者への情報提供のポスター(静岡での取り組み) |

2006 年1 月より、パイロット病院2 カ所(沼津市立病院、袋井市民病院)での本稼動がはじまっており、2007年に5 病院が導入済み、2009 年までに47 病院が導入希望あるいは検討中である。筆者の浜松医大病院でも、電子紹介状、電子診療データ提供、定形文書作成支援などを導入済みである。

一方、診療所用情報システムに紹介状管理機能を付加する開発も、静岡県医師会のプロジェクトとして進行している。受注者は、三洋電機、富士通、SRL、BML、サン・ジャパン、パルステック工業の6 社である。

また、既存のHIS で、これらの機能を内包して満たす場合も、紹介状連携や、臨床研究DB へ、定められた規格を用いることができれば、可である。これらを可能とした基盤は、標準化である。

既存各社オーダ系からの情報は、ISO となっているHL7 v2.5 であれば、上記JV 構成社以外のどの社のオー

ダ系からの情報も受けられる。また、PACS がDICOM 規格によることは言うまでもなく、紹介状もHL7 CDA R2に準拠した形式である。勿論これらの基盤として、薬剤コード、検査コード、病名コードの標準化が進んだことも、今回このプロジェクトを開始する判断にとって重要であった。

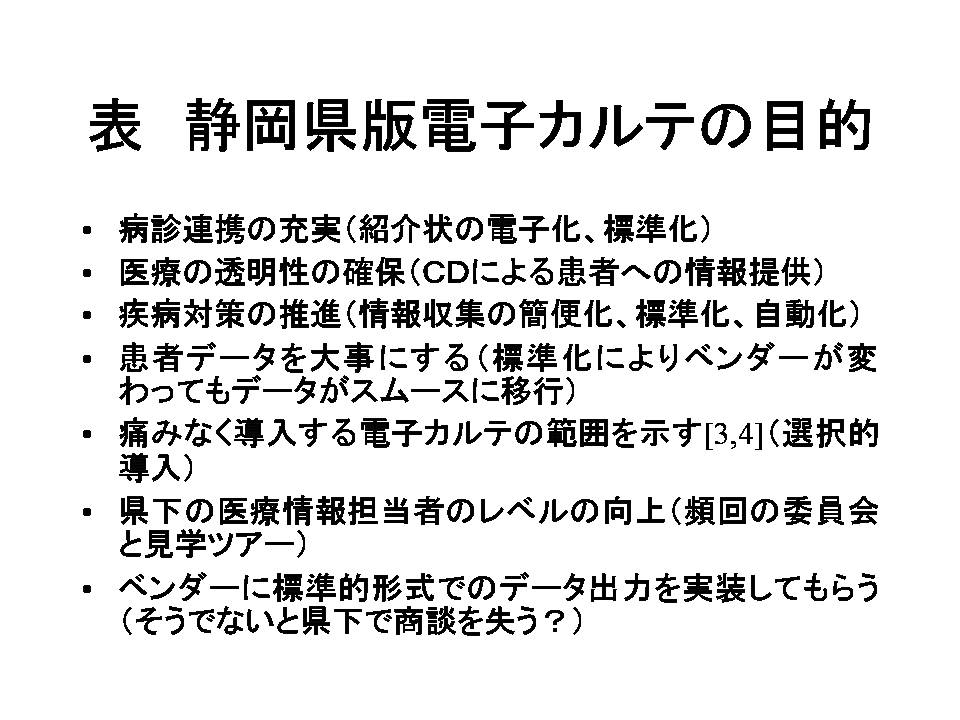

7.静岡県版電子カルテの目的

静岡県版電子カルテプロジェクトに際して、筆者が考えた目的は表の通りである。

筆者は特に2 番目を重視している。第25 回医療情報学連合大会のシンポジウム1 4)でも述べたように、医療費の無理な削減による医療の荒廃を防ぐためには、医療費のGDP 比率を先進国並みに向上させなければならず、そのためには患者、国民から見ての医療の透明性は不可欠であると考えるからである。また、県の税金を用いての事業であるため、県民の目に見える満足を提供する必要も感じているためでもある。

しかし、患者にカルテを全面開示する、と言っているのではない。所有権が患者に帰属するといわれる、客観的データについてのみの開示であり、それは、検査結果、処方内容、画像などである。診断、治療計画、各種レポートなどは、所有権が患者と医療職両方にあると言われており、確かに治療に影響を及ぼすケースも少なくない。但し静岡県におけるアンケート結果では、開示する項目について、あまり医師の判断に依らない方が望ましいとの意見が多数を占めたことは注目に値し、そういう姿勢が、透明性の向上により寄与すると考える。

|

8.SS-MIX:国の事業となった静岡県版電子カルテ

2006 年度の厚生労働省医政局の事業で、この静岡県版電子カルテの全国配布のためのツールや機能強化がなされている。内容は以下に紹介する、病院向け、診療所向け、受け取る側のサーバの3 つである。今後このシステムの全国の病院への展開が予想される。但し筆者は、このソフトウエアそのものが広く使われることを望んでいるわけではない。図6 で「標準化」と示された部分が大事であり、これらが標準的になされるならば、他の方法での機能実現も歓迎である。

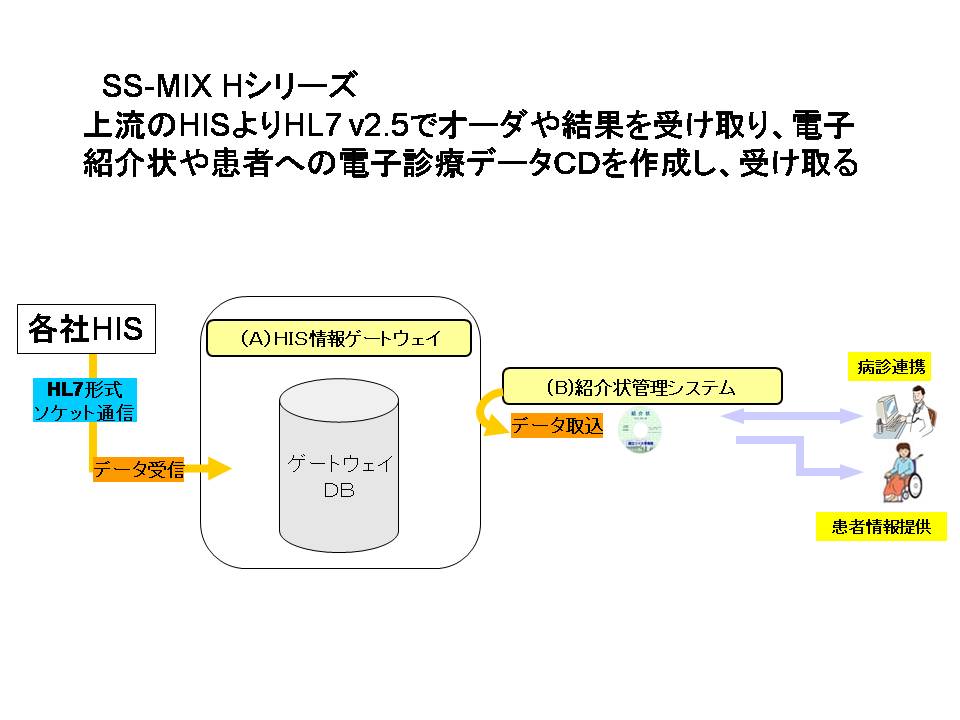

a. 病院向けソリューション:SS-MIX H シリーズ

病院向けソリューション(SS-MIX H

シリーズ)は、静岡県版の仕組みの中で、各社のオーダ系から送られるHL7

v2.5 の患者基本、処方、検査結果などを受け取る・ゲートウエイ、電子紹介状、患者への情報提供CD を作成し、受け取る・紹介状管理システムからなっている(図13)。国による事業化により、全国の病院に対し、静岡県下病院と同じように、ソフトウエアパッケージは無償である。(ハード費、メンテ費、インストール費は当然別途必要である。)これと同じような診療所用パッケージもあり、CMS など診療所用電子カルテベンダから販売されている。

|

| 図13 上流のHIS よりHL7 v2.5 でオーダや結果を受け取り、電子紹 介状や患者への電子診療データCD を作成し、受け取る。 |

SS-MIX アーカイブストレージは、患者への電子診療データCD を診療所、病院に患者が持ち込んだ際、いきなり外来で再生するのではなく、患者の許可を得て(例えば、病診連携部で)データを拝見し、外来や病棟ではその施設の医療情報システム上でブラウザで見る、という仕組みを提供する。提供条件は上記と同じである。

9.標準的病院情報システムがリハに与える影響

まず、病院情報システムを形成する数多くの部門システムが標準的に接続されることでもたらされる各部門への影響は、転記作業が減る、ということであろう。検査部門、あるいは外注、外部施設からの検査結果や、処方歴、などはそのままリハ記録や各種書類に載せることができ、プロブレム記載などを医師の記録と共有することができる。

次に、システム移行(特にベンダが変わる場合)の混乱、再入力が減り、次期システムを選ぶ選択肢が増える、ということも、前述のように、目指したことの一つである。

そして、外部の施設からの患者データを見ることが増える、という点も予測できる。地域連携パスはその先駆けであるが、今後はそれが増えていくと考えられる。しかし外部からの情報を読者諸氏が見る機会が増える、ということは、諸氏の記述を外部の施設が、あるいは患者が見る機会が増える、ということでもある。医師による電子カルテの貧しい記述を改善するには、記述が様々なところ、部門、職種によって見られるようにすればよい、そうすると恥ずかしくなり記載が改善する、という話がある。緊張を強いられる話ではあるが、こうやって患者からの医療の透明性は向上していくのであろう。

10.Final Remarks ― 「和而不同」 〜同一化でなく標準化―

今回静岡県によって作成されたソフトウエアが、決して唯一の使用すべきシステムである、などとは思っていない。各システムの利用は各施設の決定によるし、紹介状、臨床情報DB の出し入れについて標準的であれば、別のパッケージで機能を包含してもかまわない。また、静岡県版電子カルテは上流のオーダ系からの情報の流れを一方通行にしたため、逆方向の流れ、例えば看護支援システムからオーダを改変するといった、クリティカルパスウェイの機能は持たない、といった点もある。

しかし、紹介状、電子診療データ提供、長期保存用臨床データなどは標準化されていなければ利点が生まれない。もしデータ形式がバラバラであれば、紹介状を受ける側は様々なブラウザを用意する必要があり、データとして取り込むなどは夢の夢である。またこういったデータをベースとした新しいビジネス、例えば診療データを預かり、健康アドバイスするサービスなど、は各データ形式ごとに作らねばならず、事業化が困難である。

従って、あるベンダが、クリパスも含めて全部シームレスな電子カルテを作ったとしても、もし紹介状、電子診療データ提供、定型文書、臨床データベースへの出入りが標準的であるならば、歓迎である。実際、袋井市民病院にて稼動中の、ソフトウエアサービスのe ? カルテはそのようになっている。また、診療所用システムについては、SRL、パルステックはORCA(日医標準レセプト)を利用しており、サンジャパンのシステムの内部はMMLのDB である。これらも、電子紹介状・電子診療データCD が定められた規格に適合しておれば、全くかまわない。

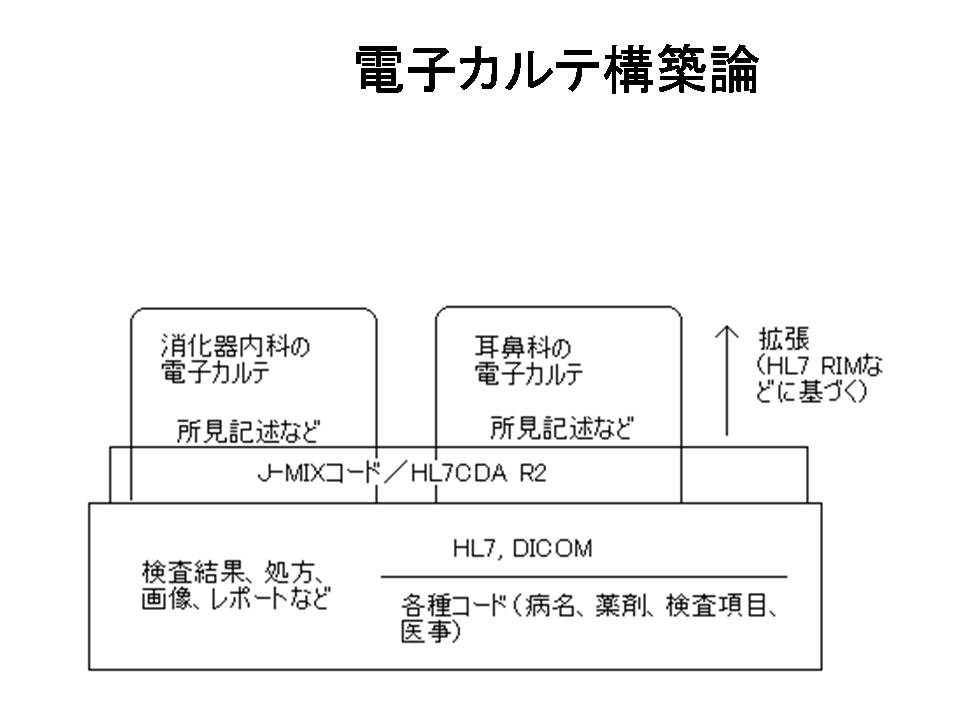

図14 は筆者の電子カルテ論である。科によって、病気によって、記述されるべき項目、詳細度は異なる。従って各科用の、各病気用、またリハ用の電子カルテがあっていい。

|

| 図14 電子カルテ構築論 |