(http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarm/index.html) 左:トップページ、右:会員のページ

| 特集 | IT 推進へ向けた取り組み |

IT 推進へ向けた取り組み

―日本リハビリテーション医学会における現状と展望―

日本リハビリテーション医学会 広報委員会 ホームページ担当

システム委員会副委員長/ 専門医会特別委員 山田 深

はじめに

リハニュース36 号では電子カルテを特集いたしましたが、情報技術(IT)利用の裾野は臨床場面のみならず、私たちの周りの至るところにおいて目まぐるしい速度で拡大しつつあります。1990 年代におけるインターネットの普及以来、論文データベースや学術大会への演題登録など、日々の診療、研究活動においてPC をはじめとした情報機器と向き合う機会は枚挙に暇がありません。

IT の進歩は学会の運営、広報戦略にも大きな変革をもたらそうとしています。本号では本医学会のIT 推進へ向けたこれまでの取り組みを振り返るとともに、システム委員会の主導により今年度の導入が予定されている会員用Web システムを紹介し、将来へ向けた展望をまとめてみました。

ホームページ

インターネットという仮想空間において、本医学会ホームページ(図1)(http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarm/index. html)は1999 年8 月26 日に産声をあげました。この年は高速大容量通信を可能とするADSL サービスがわが国において初めて商業的運用を開始された年でもあります。サイトの開設以来、本医学会ホームページはネットワーク技術の発展とともにさまざまな機能拡張を繰り返しつつ、現在も日々更新作業が続けられています。電子媒体ならではの即時性、ネットワークの双方向性を活かし、会員の皆様に向けて各委員会や事務局からのお知らせを迅速に掲載するとともに、研修会の参加受付システムや用語、評価法のデータベースを運用しています。また、一般市民に向けては「主な疾患のリハビリテーション」(図2)、「専門医一覧」などを公開し、リハ科医の存在を広く世間にアピールするための情報を発信し続けてきました。

|

|

| 図1 日本リハ医学会ホームページ (http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarm/index.html) 左:トップページ、右:会員のページ |

|

|

図2 市民の皆様へ「主な疾患のリハビリテーション」 各疾患におけるリハビリテーションの内容を一般向けに解説。同じ内容を冊子にまとめたものは国際福祉機器展でも配布され、好評を博した。 |

しかし、このように本医学会における広報戦略の中核ともいえる役割を担ってきたホームページですが、取り扱う情報量が増大の一途をたどる一方で新旧のコンテンツが入り交じり、最新の画面表示と文字レイアウト技術、情報更新のためのインターフェースに対応しきれないまま時代の流れに取り残され、混沌とした様相を呈しつつあるのが現状です。会員用ページに何らアクセス制限が設けられていない点を含め、ホームページの大幅な刷新は管理を担当する広報委員会においても幾度となく議論が持たれてきましたが、コスト、既存の事務処理システムとの整合性、後述する情報リテラシー(情報機器を使いこなすための知識や能力)の問題等さまざまな観点からこの案件はもはや広報委員会のみでは取り扱うことができない事案にまで膨れ上がり、抜本的な対応はこれまで見送られてきました。

専門医会答申からシステム委員会の活動に到るまで

本紙でもコラムが連載されていますが、リハ科専門医制度の健全な運営と専門医の資質の向上を図り、リハ医学・医療の発展と普及に努めることなどを目標として、2006 年6 月よりリハ科専門医会(以下、専門医会)が活動を開始しました。専門医会がなすべき役割としては、専門医への広報、専門医間の交流活動、情報交換、一般市民へ向けた専門医の存在の広報などが掲げられていますが、その具体化のためには「会員同士のコミュニケーションの輪を広げ、相互に情報を交換する仕組みが不可欠である。」とした理事会への専門医会答申に基づき、学会活動の根幹に関わるシステムのあり方を検討する機関として2007 年1月にシステム委員会が設置されました。

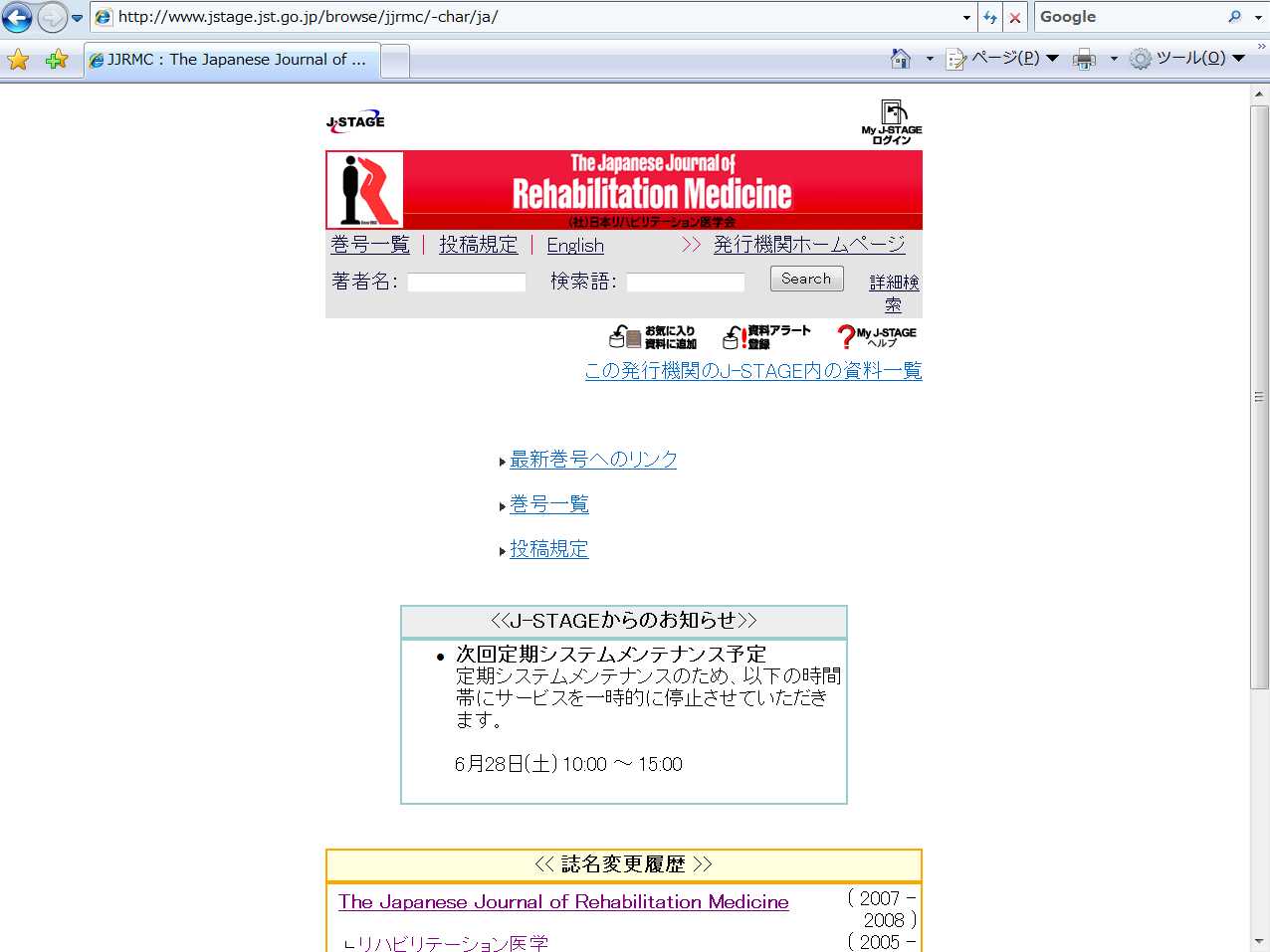

特定の個人、もしくはグループを対象としたオンラインサービスを提供す るためには、利用者を特定するための個人認証コード(ID)を管理する必要があります。2006 年4 月に本学会誌「リハビリテーション医学」(現 The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine) を電子ジャーナル化(図3)した際にも、閲覧権限を設定するために会員全員に対して個別のID を配布することが検討されましたが、前述のホームページ管理との関連も含め次期尚早であると判断された経緯があ りました。システム委員会は広報委員 会をはじめとする関係各委員会からの 代表によって構成され、ただ単に既存 のホームページに機能を付加するので はなく、幅広い視野から将来へ向けた 発展性を見据え、拡張性、汎用性が高 いWeb システムの構築を目指した議 論が重ねられてきました。新たに検討 されることになった会員用Web シス テムは、当初、専門医のみを対象とし たものとしてスタートした企画でした が、学会全体の利益、公平性、さらに は郵送用のラベル出力やさまざまな文 書類の作成、および研修施設認定とい った各種の事務手続作業における個人 情報の利用にまでも視野を拡げてシス テムの仕様を検討した結果、専門医に 限らず全ての会員が広く利用できるシ ステムの構築が推奨されるにいたりま した。

|

図3 電子ジャーナル (http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjrmc/-char/ja/) ①科学技術振興機構(JST) が構築した「科学技術情報発信・流通総合システム」 (J-STAGE)を利用。②原著、短報、症例報告、総説、学術集会会長講演、学術集会 教育講演の検索、閲覧が可能(全文ダウンロードは発行後6 カ月間は会員のみに限定)。③編集委員会を中心としてオンライン査読システムの導入作業も進められています。 |

会員用Web システム・プレビュー

2007 年6 月の通常総会でシステム 委員会の構想が承認を受け、委託業者 (ダイナコム社)と正式に契約を交わ した上で具体的な作業が開始されまし た。2008 年3 月現在、個人認証機構 を中心とした基幹システムはほぼ完成 し、2008 年7 月の運用開始へ向けて 細部の調整作業が進行中です。本稿で はその開発画面をもとに会員用Web システムの具体的機能を紹介したいと 思います。

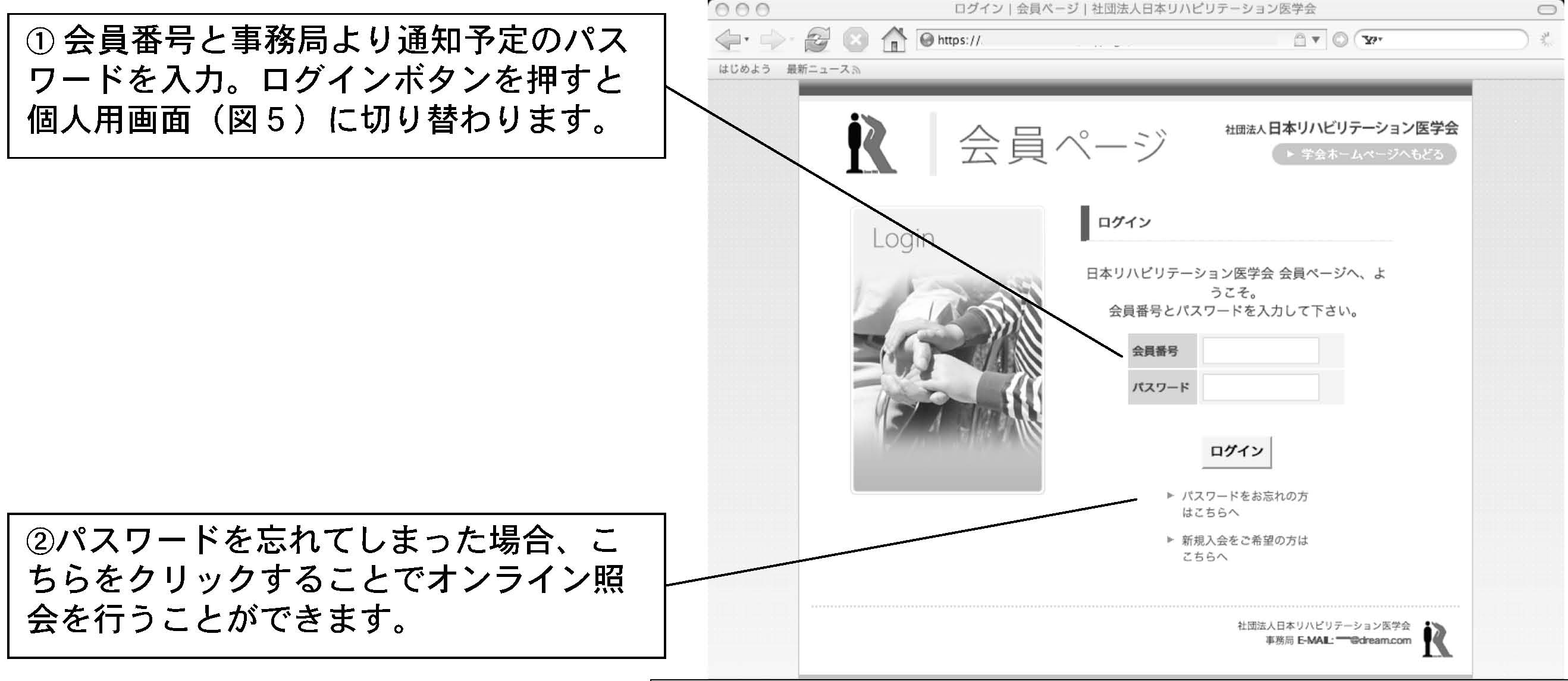

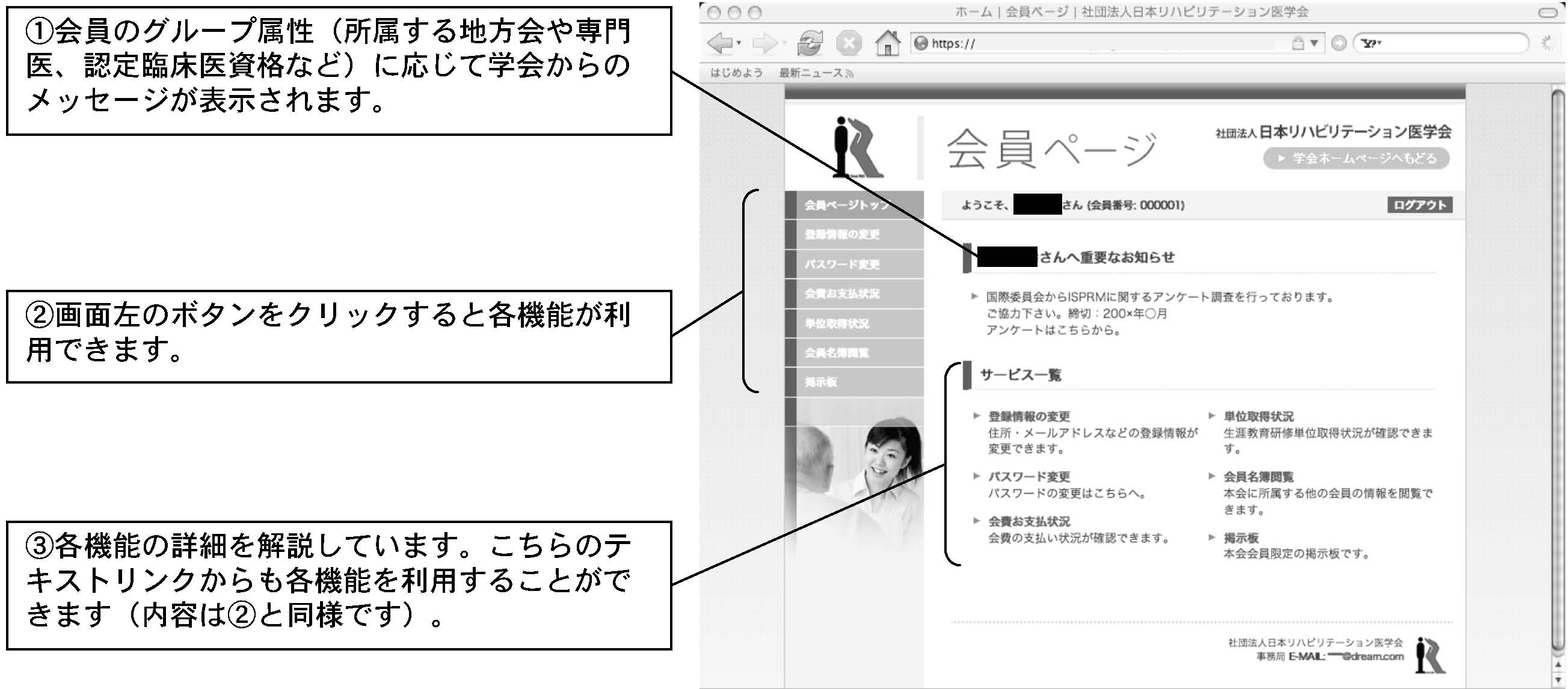

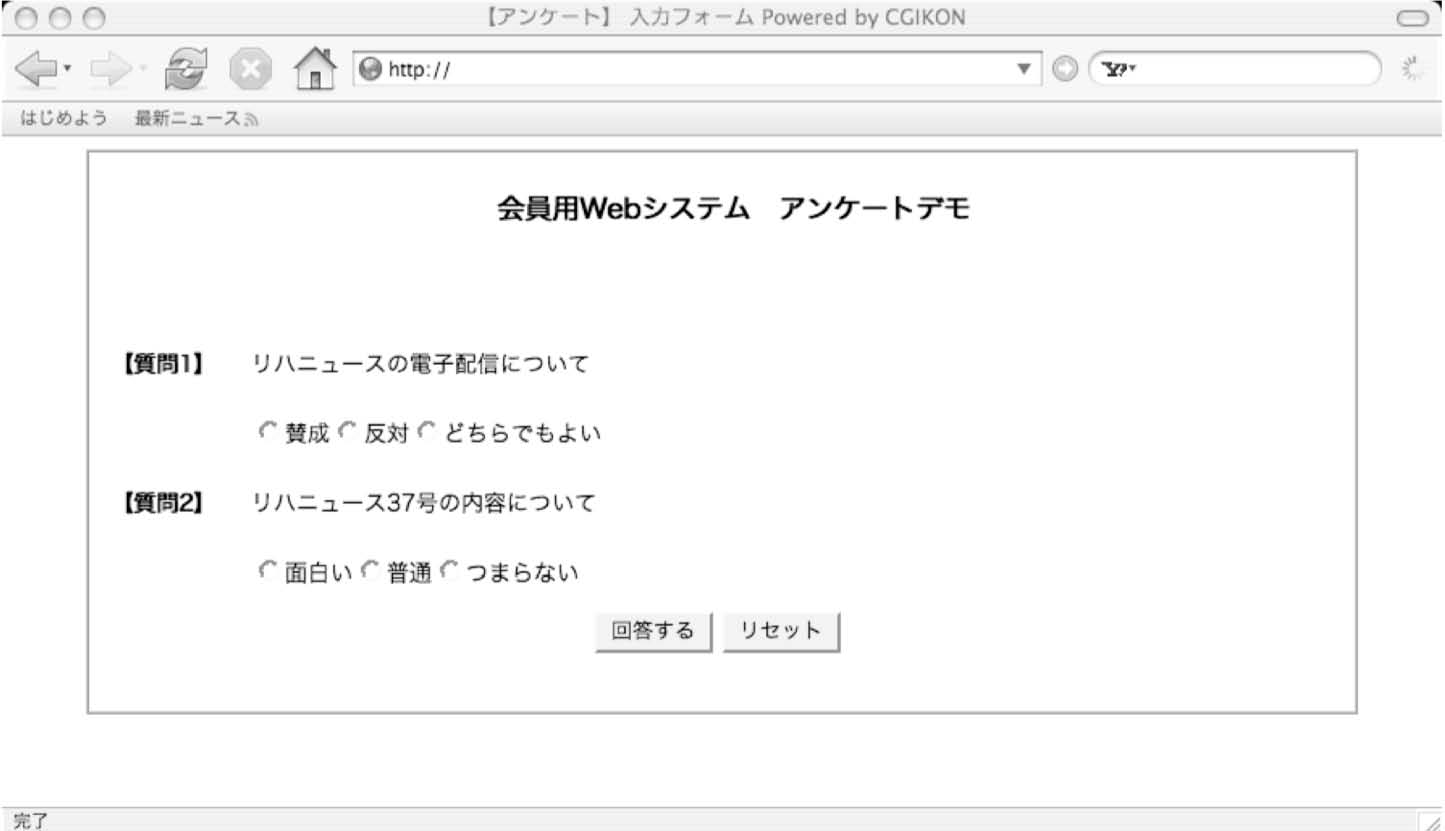

会員は認証画面(図4)でID 番号(会 員番号)とパスワード(事務局より通 知予定)を入力し、個人用画面(図5) にログインします。システムには所属 や連絡先、メールアドレス、専門医番 号や認定臨床医番号といった個人情報 が登録されています。個人用画面では 会員のさまざまなグループ属性に応じ て種々の連絡事項が表示されるほか、 会費納入状況や研修単位の確認にも対 応しています。登録されたメールアド レスには学会から情報提供のためのメ ールマガジンが配信されます。また、 個人用画面にはグループ属性毎の掲示 板も用意されており、オンラインでの アンケートシステム(図6)も実装さ れています。所属する地方会をグルー プ属性の単位として掲示板やメールマ ガジンなどの機能を活用すれば、各地 方会の独自運用をサポートするサービ ス基盤としても活用することができま す。全会員共通の機能としてはパスワ ードの変更、登録されている個人情報 の確認・修正、会員名簿の検索・閲覧 および公開・非公開項目の設定が可能 となります。

|

| 図4 認証ページ(サンプル)と利用法画面は開発中のものです。公開は2008 年7 月の予定です。 |

|

| 図5 個人用画面(サンプル)と利用法画面は開発中のものです。公開は2008 年7 月の予定です。 |

このシステムはダイナコム社が提供 している学術団体向け会員管理システ ムを本医学会の要望に合わせてカスタ マイズしたもので、基本となるコンポ ーネントは既に数々の運用実績を有す るものであり、必要かつ十分な機能を 備えています。個人情報の管理が厳し く問われる時勢ですが、データのセ キュリティー管理には細心の注意を払 い、通信データの暗号化、保存データ のバックアップ体制はもとより、シス テムの細部にわたり社会通念に照らし て申し分のない対策が講じられていま す。

|

| 図6 アンケート画面(サンプル) 紙ベースで10,000 名の会員に10 項目程度のアンケートを行った場合、郵送費、印刷費、事務作業に約200 万円程度が必要となるが、オンラインで行えばコストを1/10 以下に圧縮することが可能。集計作業も自動化できる。※画面は開発中のものです。 |

電子化が抱える問題

ネットワークシステムは便利なツー ルである反面、運用側には悪用を許さ ないための管理責任が、ユーザー側に は利用上の高いモラルが求められま す。迷惑メールや“荒らし” と呼ばれ る悪意ある掲示板への書き込み行為を はじめとしたネット社会に共通する問 題に対して、システムの管理運営体制 をどのように構築していくかはまだ議 論の過程です。初期段階としては機能 を限定してサービスを提供しつつ、ユ ーザーのニーズにあわせて拡張を図っ ていく方針です。また、グループの作 成、メールの送信権限の委譲について も具体的な取り決めを審議中です。

一方、システムが有効に機能するた めにはユーザーがネットワークシステ ム自体を上手く使いこなすことが求め られます。ホームページを見ない(見 られない)、メールを使っていない(使 えない)環境にあるユーザーはシステ ムの恩恵に預かることなく情報から取 り残されてしまいます。こうしたいわ ゆる“情報リテラシー” の問題は、避 けて通ることができません。2008 年 3 月現在の本医学会ホームページにお ける開設以来の総閲覧回数は約50 万 回ですが、会員一人当たりに換算する と概ね2 カ月に1回の閲覧にとどまっ ているのが現状です。いかに扱いやす いインターフェイスを構築するか、ユ ーザーを引きつけるだけの魅力あるコ ンテンツを作っていくかは今後の課題 です。活用されないまま閑散としてい る掲示板もネット上では多く見かけら れますが、Web システムを利用して 闊達な情報交換が行われるために、シ ステム運用開始のあかつきには会員各 位の積極的かつ紳士的な利用を是非お 願いしたい次第です。

IT の活用は情報交換の効率を高め るとともに、通信コストを削減する効 果も期待されますが、現状では全会員 のシステム利用を前提にはできないた め、事務手続き等は当面、従来の紙媒 体を併用せざるを得ません。2 種類の 手順を用意しなければならないことは 運用コストを増大させることにつなが ります。また、本紙をはじめとした刊 行物のデジタル配信も技術的には可能 ですが、紙媒体の有用性は揺るぎない ものもあり、必ずしもコストの削減に つなげることは困難です。これらの点 はまだ議論を要するところではありま すが、少なくとも前者に関しては徐々 にシステムを一本化する方向で検討し ていきたいと考えています。

最後に、デジタル文化特有の問題と して外字の取り扱いがあります。PC で利用できない規格外の文字(﨑、邉 など)やPC の機種に依存するフォン ト(ローマ数字など)は画面に正しく 表示されないため、個人の尊厳に関わ る重要な問題ではありますが、住所や 氏名に該当する文字が含まれる場合は 必要に応じて代替文字など用いさせて いただくほか、システムの一部の機能 をご利用いただけない場合もありえま す。公式書類等の取り扱いについては 個別に対応を検討させていただく予定 です。

今後の展望

これまでに述べた会員用Web シス テムは公開初年度にリリースされる第 一段階のもので、2009 年度には第二 段階として研修単位や会費・研修会費 等について電子決済の導入を検討して おり、関係各所と調整を進めています。 会員証を兼ねたクレジットカードによ る決済は他学会でも同様のシステム導 入が進められていますが、いまだ試 行錯誤の段階にあり、技術的問題をク リアできるかについて情報を収集しつ つ、コスト面での実現可能性を含め慎 重な対応を協議中です。

システム環境の構築自体は決して ハードルの高いものではありません が、整備された情報基盤をいかに有効 に活用できるかはユーザーとしての学 会のアイデアと行動力に大きく左右さ れます。Web システムはさまざまな 発展の可能性を秘めています。本医学 会の関連学会では日本摂食・嚥下リハ ビリテーション学会が認定制度と絡め たE-learning システムの構築に着手し ています。ホームページにおける動画 配信も従来のサーバー環境では技術的 な問題から対応が困難でしたが、今後 は解決を図っていきたいと考えていま す。また、多施設共同研究に向けたデ ータベースの構築も将来的に求められ る機能の一つです。コミュニケーショ ンのためのツールとしては携帯電話で の利用を前提としたモバイルサイトの 運用も検討の余地があります。掲示板 での議論が活発なものとなれば、ユー ザー同士でコミュニティーを拡張でき るソーシャル・ネットワーキング・サ ービス(SNS)のような仕組みも取り 入れることが可能です。ただし、学術 団体が提供するサービスとしてこれら の機能の妥当性は議論を要するところ です。

また、会員用Web システムの導入 に伴ってホームページの改編も必然的 に不可欠なものとなります。よりスタ イリッシュなサイトに変貌を遂げるべ く準備を進めていますので、ご期待く ださい。

最後に

電子化を推進することのメリットは さまざまありますが、今回導入される システムによってなによりも会員同士 の結びつきが一層強固なものとなり、 ひいてはリハ医学の発展につながるこ とを願ってやみません。システムの開 発と導入にあたっては可能な限り細心 の注意を払っていますが、予想外のト ラブルはつきものであり、まだまだ乗 り越えていかなければならない課題は 山積です。運用上の細かな点は実際に システムを稼働しながら適宜修正をし ていきたいと思いますが、皆様方には システム運営にご理解とご協力をよろ しくお願いいたします。